「自分や家族が、認知症かもしれない…」と思ったときに、認知症の検査をどのように受ければよいか気になる方もいるでしょう。そこでこの記事では、認知症の検査の流れや種類について詳しく解説します。認知症の検査を受ける際の注意点や、疑いがあるときはできるだけ検査を早く受けるべきである理由についても解説しますので、ぜひ参考にしてください。

※記事中で言及している保険に関して、当社では取り扱いのない商品もあります。

目次

認知症の疑いがある場合にはすぐ検査を受けることが重要

認知症かもしれないと思った場合には、なるべく早期に検査を受けることがとても重要です。認知症はもの忘れとは異なる病気であることや、早期発見で治療が可能であるといった診断を受ける重要性について詳しく解説します。

もの忘れとは異なる病気「認知症」

まず、加齢によるもの忘れと認知症は明確に異なります。認知症は脳の病気や障害といったさまざまな原因によって、認知機能が低下する病気です。認知機能により、日常生活に支障が出ることもあります。初期の認知症ではいわゆるもの忘れと見分けがつかないことも多いため、進行してしまってから認知症と診断されるケースも少なくありません。

加齢によるもの忘れは、以下のような状態を指します。

- 朝ごはんのメニューのような体験したことの一部を忘れる

- 学習能力はあまり変わらない

- もの忘れがひどくなった自覚がある

- 探しものは努力すれば見つけられる

- 日常生活への支障はあまりない

- 加齢とともに緩やかに進行する

一方で、認知症は以下のような症状があります。

- 朝ごはんを食べたという体験したことのすべてを忘れる

- 学習能力が低下し、新しいことが覚えられない

- 物事を忘れているという自覚がない

- 日常生活に支障をきたす

- 治療を行わなければ症状は進行する

簡単な言い方をすると、もの忘れは物事や体験の一部を忘れてしまいやすくなり、認知症は物事や体験がすっぽりと抜け落ちたように忘れてしまうという違いがあります。

早期発見・早期診断により治療が可能なケースもある

認知症には、早期発見・早期診断によって治療が可能なケースもあります。また、早期に発見ができれば、根本的な治療が困難な認知症であっても進行を遅らせることができるのです。

まず、治療が可能な認知症の例として慢性硬膜下血腫があります。これは、高齢者やアルコールを多量に摂取している人に多く見られ、頭蓋骨の下にある硬膜と脳の隙間で出血が起こり、血腫によって脳が圧迫される病気です。頭痛・認知障害・歩行障害・片麻痺などの症状が出ます。認知障害の症状は出ますが、治療を行うことでその症状を改善することができます。

その他に、正常圧水頭症や内科的疾患によって起きる認知症は治療が可能です。

一方で、根本的な治療が困難な認知症もあります。根本的な治療が困難なおもな認知症は以下のとおりです。

- アルツハイマー型認知症

- 血管性認知症

- レビー小体型認知症

- 前頭側頭型認知症

どちらの認知症であっても、早期に診断を受けることは完治や進行の抑制につながるためとても重要です。認知症かもしれないと感じた場合には、なるべく早く医師の診断を受けるようにしましょう。

認知症の相談は何科にすべき?

認知症の疑いにある場合には、かかりつけの病院や医療機関にまず相談しましょう。適切な病院を見つけてもらえるだけでなく、病歴や現在の状況を紹介状で伝えてもらえるためスムーズに診断が受けられます。

かかりつけ医がいない場合には、認知症の診察を行っている脳神経外科・脳神経内科・精神科・心療内科などに相談してください。また、該当する医療機関がない場合には、近隣の地域包括支援センターに問い合わせるとよいでしょう。

認知症検査にかかる費用の目安

認知症の検査にかかる費用の目安は、数千円から2万円程度です。受診する医療機関や検査内容によって費用は変わるため、あくまでも目安として考えてください。また、問診や簡単な検査だけでなく、画像診断や神経心理学検査などの検査項目が増えるほど費用は高くなります。

認知症の検査の流れ

診察・身体検査・神経心理学検査・脳画像検査といった、認知症の検査の基本的な流れについて以下で解説します。

面談・診察

認知症の可能性のある本人や家族から、医師が現在の状況やこれまでの経過について聞き取りを行います。認知症は上述のとおり、本人が気づいていない場合も少なくありません。正しく診断を受けるため、日常的に関わりのある方から客観的な情報を伝えることがとても大切です。

身体検査

認知症の検査では、鑑別診断のために血液検査・心電図検査・感染症検査・レントゲン検査などの身体検査も行います。これからの医療方針や介護方針を決めるために、認知症だけでなく他の病気の可能性を考えて検査を行うことは重要です。

神経心理学検査

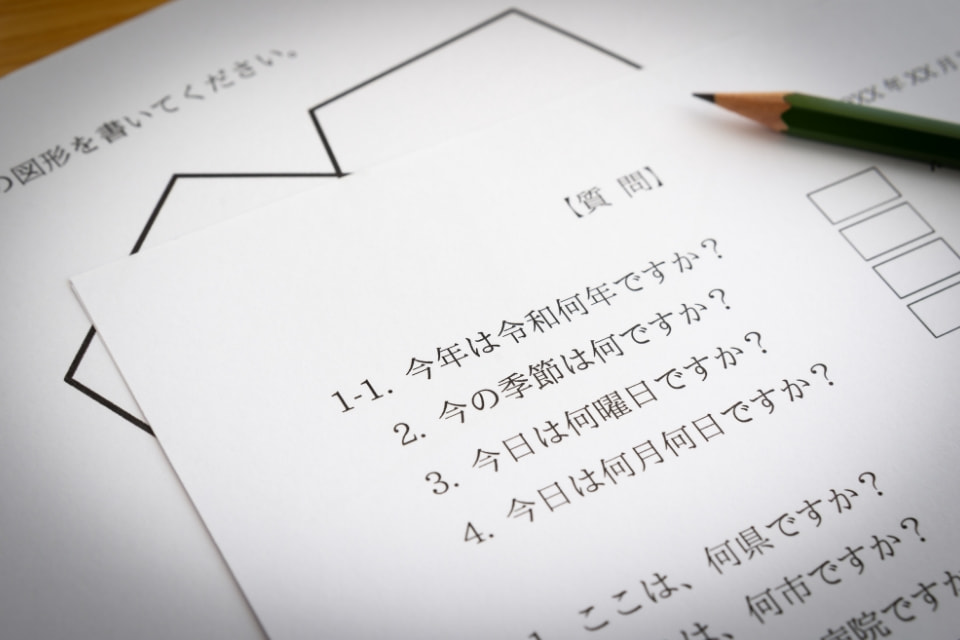

神経心理学検査は、認知症かどうかを調べるために行われる質問への回答や作業によって実施される検査です。一定の基準を下回ると認知症の疑いがあると判断されます。ただし、緊張・不安・抵抗感によって正しく対応できないケースもあるため、認知症の適切な診断のための1つの資料として扱われます。

脳画像検査

脳画像検査は、医療機器で撮影した画像をもとに、萎縮度や血流の低下といった脳の状態から診断を行います。脳画像検査の種類は、大きく分けると脳の形状を見る検査と、脳の働きの具合を見る検査の2つです。

認知症の神経心理学検査のおもな種類

認知症の診断のために行われる神経心理学検査には、さまざまな種類があります。代表的な神経心理学検査は、HDS-RとMMSEです。その他の神経心理学検査についても、以下で概要について解説します。

改訂 長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)

HDS-Rは、単純な計算や日付や場所などの記憶を思い出すことで実施される検査です。大まかな認知機能の障害について調べます。30点中20点以下で認知症の疑いが高いと判断されます。

MMSE(ミニメンタルステート検査)

MMSEは、HDS-Rと同様に単純作業や計算によって認知症の診断を行う検査です。質問に対する回答、字の読み上げ、図形の描画などで検査が行われます。質問項目は11項目で、30点中21点以下で認知症の疑いが高いと判断されます。

CDT(時計描画テスト)

CDTは、時計の時刻が正確に描けるかどうかを調べる検査です。認知症の場合には、時計の形が極端に小さかったり、数字や針に間違いが見られたりといった症状が見られます。

ABC-DS(ABC認知症スケール)

ABC-DSは、日本の研究者が開発したアルツハイマー型認知症の進行度合いについて調べる検査です。本人ではなく介護者から日常生活の動作・行動・心理症状について質問を行い、9段階で評価を行います。

Mini-Cog

Mini-Cogは、3つの単語を覚えて思い出す、時計を描くといったことを行います。2分以内で終わる簡単な認知機能のテストですが、MMSEと同様の診断の精度があるとされています。

MoCA

MoCAは面接式の検査で、さまざまな領域の認知機能の評価を行います。MMSEやHDS-Rでは判定が難しい軽度の認知症の判断に適した検査方法です。

DASC-21(地域包括ケアシステムにおける認知症アセスメントシート)

DASC-21は、21の質問によって認知機能と生活機能の障害を把握することで、認知症の判断を行う検査です。この検査を実施することで、認知症の重症度の評価も行えます。

認知症の脳画像検査

認知症の診断のための脳画像検査には、脳の形状を見るCT・MRI・VSARDといった検査と、脳の働きを調べるSPECTがあります。

CT(Computed Tomography)

CTは、X線を使ってコンピューター断層撮影を行う検査です。頭部を輪切りにしたような画像が取得できるため、外傷や脳出血などを診断できます。

MRI(Magnetic Resonance Imaging)

MRIは、電磁気を利用して撮影を行う画像検査です。認知症の検査においては頭部の撮影を行い、脳腫瘍・脳梗塞・脳出血の有無について調べます。それにより、認知症の発症時期について推測が可能です。

VASRAD(Voxel-based Specific Regional analysis system for Alzheimer's Disease)

VSRADは、MRIのデータを利用して、脳の萎縮について調べる検査です。脳の萎縮はアルツハイマー型認知症の原因となります。人間の脳は加齢によって萎縮するため、進行はとても緩やかです。VSRADでは、アルツハイマー型認知症の発症の早期に見られる海馬などの萎縮の度合いを簡単に調べられます。

SPECT(Single Photon Emission Computed Tomography)

SPECTは、放射線物質を微量に含む検査薬を投与し、その検査薬の体内での動きを見て診断を行う検査です。認知症の検査では脳の血流が低下している箇所や、低下の度合いについて統計解析を行って診断を行います。

認知症の検査を受けるときの注意点

認知症の検査を受けるときの注意点について、以下で解説します。認知症と診断を受けた際に、スムーズに治療を受けるためにしっかりと注意点について理解しておきましょう。

認知症について理解して心の準備をしておく

まず、検査を受ける前に認知症とは何かをよく理解し、心の準備をしておくことが大切です。認知症の検査を受けること自体に、抵抗を感じる人もいるでしょう。しかし、認知症について理解することで、過度にネガティブなイメージや、間違った知識を改めることができます。

また、検査を受ける方だけでなく、家族などの周囲の方も認知症についてしっかりと理解することで、双方の不安感やストレスを和らげることが可能です。

診断結果を聞くときはできるだけ家族に同行してもらう

診断結果について聞くときには、家族や周囲の方にも同行してもらいしましょう。認知症と診断された場合には、ショックを受けて医師の言葉が頭に入らないことがあるからです。

わからないことがある場合はセカンドオピニオンを積極的に利用する

認知症の診断を受け、わからないことがあった場合にはセカンドオピニオンを積極的に利用しましょう。なぜなら、認知症の診断は難しいため、医師が認知症を見逃してしまうこともあるからです。これからの生活に関わることですので、診察や診断内容に納得が行かない場合には迷わずにセカンドオピニオンを受けたい意志を伝えましょう。

認知症の疑いがあるときはすぐに検査を受けよう

認知症かもしれないと思ったときには、かかりつけ医に相談してすぐに検査を受けてください。早期発見によって治療が可能な認知症もあり、根本治療が難しい認知症の場合でも進行を遅らせることができます。また、現状で不安がない方も、治療費用に不安を残さないために、将来の認知症介護に備える保険への加入を検討するとよいでしょう。

article