虚血性心疾患とは、動脈硬化の影響で血液の巡りが悪くなり、心臓に酸素や栄養を供給する血管(冠動脈)が詰まることで発症する病気の総称です。今回は虚血性心疾患の概要や発症の原因、予防方法などについて解説します。

虚血性心疾患とは?狭心症・心筋梗塞の違い

虚血性心疾患の概要や症状などについて解説します。

虚血性心疾患とはどんな病気?

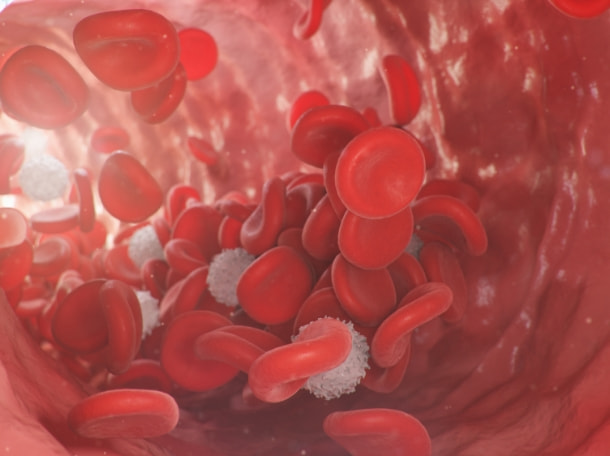

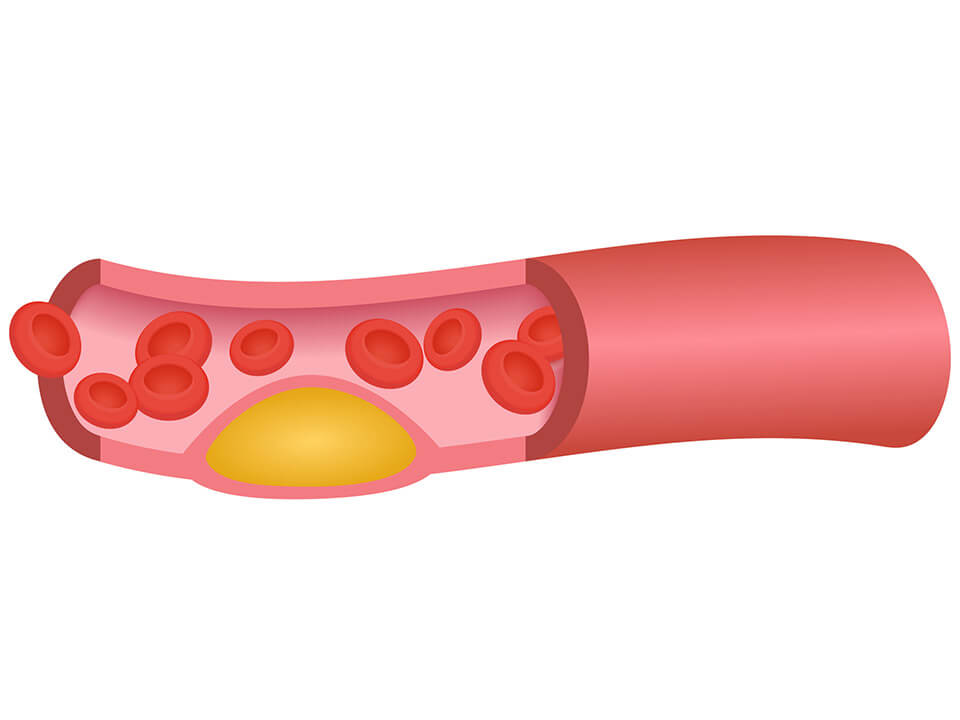

動脈硬化の影響で心臓の筋肉の血液の巡りが悪くなったり、血管が詰まったりして発生する病気の総称が虚血性心疾患です。虚血性心疾患の中には、血流の悪化によって胸に痛みや圧迫感が発生する狭心症や、冠動脈が詰まって心臓の筋肉の一部が壊死してしまう心筋梗塞があります。

虚血性心疾患の症状

虚血性心疾患である狭心症・心筋梗塞に共通する症状は、左胸付近の圧迫感や痛みです。心筋梗塞になると、左胸周辺に動けなくなるほどの強い痛みや圧迫を感じます。

虚血性心疾患はなぜ起こる?原因と前兆

次に虚血性心疾患の原因について解説します。

加齢や生活習慣の乱れによる動脈硬化

虚血性心疾患における一番の危険因子は動脈硬化です。動脈硬化は、高血圧・高脂血症・糖尿病・喫煙・肥満によって発生しやすくなります。また、加齢も動脈硬化のリスクを高めるとされています。生活習慣や食習慣が乱れている方は動脈硬化になりやすく、虚血性心疾患になる可能性も高くなるといえるでしょう。

精神的・肉体的なストレスによる発症

精神的・肉体的なストレスも動脈硬化の危険因子とされています。精神的・肉体的なストレスに長くさらされている方は動脈硬化が悪化し、虚血性心疾患になりやすいといえるでしょう。

虚血性心疾患(狭心症・心筋梗塞)の前兆

虚血性心疾患には以下のような前兆があります。

- 胸痛、胸の圧迫感

- 胸焼けのような感じ

- 腕・肩・歯・あごなどに痛みが響くことがある

- 痛みが数分程度で治まる

- 運動などで心拍が上がると症状が発生する

これらの症状がある方は動脈硬化が進行している可能性があり、狭心症や心筋梗塞などの虚血性心疾患の前兆と考えることができます。

虚血性心疾患の診断と治療方法は?

虚血性心疾患の診断と治療方法について解説します。

虚血性心疾患の診断

虚血性心疾患の診断には以下の方法が用いられます。

- 心電図検査(トレッドミル負荷心電図検査・ホルター心電図検査)

- トレッドミル負荷心電図検査では、階段昇降などを行っている間、心臓の電気的変化を心電図で監視します。ホルター心電図検査では、24時間心電図を装着して検査します。24時間の心電図変化を観察し、心電図変化から虚血性心疾患の有無を確認します。

- エコー検査

- エコー検査とは、超音波にて心臓の構造・動き・血液の状態を観察します。これらの状態を確認したうえで、虚血性心疾患の有無を確認します。

- レントゲン検査

- レントゲンを撮影して、胸部の状態を確認します。レントゲンによって、心臓拡大の有無や心臓の形の変化の有無を確認します。

- 心臓カテーテル検査

- 腕や、そけい部(脚の付け根)の動脈からカテーテルという細い管を挿入し、心臓のところで冠動脈に造影剤を流し、レントゲンで観察し、冠動脈の狭窄(細くなっている)、閉塞などを確認します。

虚血性心疾患の治療

虚血性心疾患の治療方法としては、主に以下の3つが挙げられます。

- 薬物治療

- 薬物治療としては「ニトログリセリン・β遮断薬・カルシウム拮抗薬・アスピリン」などが用いられます。これらの薬物には、冠動脈の拡張・血圧を下げる・血液を固まりにくくさせるなどの作用があります。

- カテーテル治療

- 狭くなったり、閉じてしまっている冠動脈にカテーテル(ストローのように中空になった治療具)を挿入し、直接血管を拡張したり、広げた部分に網目状の金属の筒を設置したりして、血流を改善します。

- バイパス治療

- 狭くなったり詰まったりしてしまった冠動脈の先に、体の別の部分から取り出した血管をつなぎ、う回路(バイパス)を作ることで血液の流れを確保します。

虚血性心疾患を防ぐために。チェックしたい指標と予防方法

虚血性心疾患は狭心症や心筋梗塞などを含む疾患の総称です。動脈硬化が主な危険因子になっており、動脈硬化を予防することが虚血性心疾患を防ぐために重要です。虚血性心疾患を予防するために以下のような方法を試してみてください。

血圧と脂質異常症の数値をチェック

動脈硬化の進行具合は、血圧や脂質異常症の数値から確認できます。健康診断などで、以下の数値を確認するようにしましょう。

- 【高血圧の基準】

- ・医療機関での測定:140mmHg以上または90mmHg以上(140/90mmHg以上)

- ・自宅での測定:135mmHg以上または85mmHg以上(135/85mmHg以上)

- 出典:厚生労働省e-ヘルスネット「高血圧」 筑波大学医学医療系 社会健康医学 教授 山岸 良匡

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/metabolic/m-05-003.html - 【脂質異常症の診断基準】

- ・高LDLコレステロール血症:140mg/dL以上

- ・境界域高LDLコレステロール血症:120~139mg/dL

- ・高トリグリセライド(中性脂肪)血症:150mg/dL以上

- ・低HDLコレステロール血症:40mg/dL未満

- 出典:厚生労働省e-ヘルスネット「脂質異常症」 筑波大学医学医療系 社会健康医学 教授 山岸 良匡

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/metabolic/m-05-004.html

健康診断で上記の基準を超えている場合、動脈硬化になっている可能性があります。健康診断で血圧や脂質異常症の数値が高い場合は、必ず医療機関で再検査を行ってください。

虚血性心疾患の予防方法

虚血性心疾患の予防方法としては、食習慣や生活習慣の改善が有効です。食習慣が偏っている、生活習慣が乱れているという方は実践してみてください。

- 食生活の改善

- 食生活の改善で注意するべきポイントは塩分とコレステロールです。塩分の摂りすぎは高血圧の原因になり、コレステロールの摂りすぎは動脈硬化を進行させます。減塩や、コレステロールを多く含む動物性脂肪を減らし、植物性脂肪や魚や野菜中心の食生活に変えていきましょう。

- 運動習慣をつける

- 動脈硬化の進行を止めるには、運動習慣をつけることも大切です。といっても、強度の高い運動を行う必要はありません、目安は1日5,000歩以上の歩行です。エレベーターではなく階段を使う、駅から自宅まで歩くなど、日常で取り入れられる運動を行い、歩数を伸ばしてみてください。また、余裕がある方は、ランニングや水泳を習慣化してもよいでしょう。

- その他生活習慣の改善

- 喫煙習慣がある方は、減煙・禁煙を行いましょう。また、精神的・肉体的なストレスがある方は、休息を取り、ストレスを解消することが虚血性心疾患の予防につながります。

まとめ

虚血性心疾患とは狭心症や心筋梗塞などの、冠動脈が詰まったり狭まったりすることで発症する病気の総称です。動脈硬化が危険因子とされており、食習慣・生活習慣を改善することが予防につながります。心筋梗塞を発症すると命の危険につながるため、血圧や脂質異常症の数値を確認して、数値が高い方は今回ご紹介した予防方法を試してみてください。

article